![]()

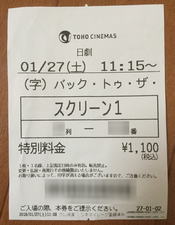

2018年1月27日、今日から日劇3館の閉館を飾る最終興行が始まりました。私にとっても思い出深い映画館ですので足を運ぼうと思いましたが、日程的な問題もあって、最後に足を運ぶことにしたのは本興行の最初の作品となる『バック・トゥ・ザ・フューチャー』でした。

マリオンの看板も特別モード。チケット売り場も開館時とはすっかり様変わり。ここを通る時に「お立ち見です」なんて出てると劇場の入り具合がわかって「おおっ」となったものでした。

客席は満席ではありませんでしたが、かなり埋まっていたと思います。みなさんいろいろな思いでいらっしゃっていたと思います。

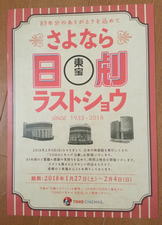

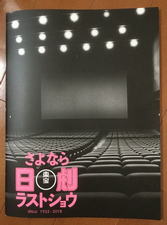

チラシはすでに日劇分はなしだったようです。グッズはクリアファイル2種と特製パンフレット(素晴らしい資料です)、あと限定シネマイレージカードも(すでに加入済みなので、こちらは未加入で保存用に、と。我ながらバカみたい(汗))

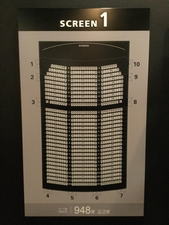

開館当初は1008席だったのですが、日劇PLEXとなった2005年改装時に減少しました。というかこの劇場内の床面積で1008席というのは開館当初から割合としては多い座席数で設計されたそうです。いずれにせよ1000席オーバーの映画館(多目的館は除く)で新規開業はこの日本劇場が最後、そもそも1000席オーバーの映画館自体が国内にはすでになく、この点は時代とはいえ、寂しい限りです。

開館当初とは音響設備などは大きく変更されています。開館時はALTECのボイス・オブザ・シアターの機器類で構築されていましたが、改装後はEVに変更。ウォールスピーカーも埋め込み式ではなくなりました。またこの日は下の娘と一緒に鑑賞したのですが、「座席が狭くない?」と娘が着席早々に一言。シートの大きさや前席との間隔などは今のシネコンとは比べようもないですね。

バック・トゥ・ザ・フューチャー(1/27 日本劇場 DCP)

さよなら日劇ラストショウの短編映像がオープニングに流れてきました。もっと上映作品の名場面とかをつないでほしかったなあと思いながら、いよいよ上映スタート。開巻早々にまずはびっくり。なんで東和のロゴ? その後すぐに疑問氷解。そう、本作はユニバーサル作品なので、現在権利を持っているのはユニバーサル作品を配給している東宝東和なのですよね。初公開に配給していたUIPという配給会社はすでに存在していません。1980年代後半から1990年代にかけて我が世の春を謳歌していたあの会社はもうないんだよなあ、と、もうこの時点で時代の流れを痛感。そもそもまさかこの作品をパート2の時代設定(2015年)よりも先の2018年に日本劇場でみるとは初公開時には夢にも思っていませんでしたから。

作品はもちろん素晴らしかったのですが、DCP版の本作は初めてだったので字幕フォントの小ささにびっくり。サウンドデザインはいかにも80年代の作品をDCPパッケージにした音(そうとしか表現のしようがない)。ただ何かあれだけ後年不満だった日劇の音が、やっぱり懐かしく感じられたのは年齢のせいでしょうか。もはやALTECでもなく、デジタルの音ではあっても、ああ、映画の「音」に目覚めた頃のキャラクターを感じたのはただのノスタルジアでしょうか。いえ、私はどちらも違うと思います。やはり映画館の音響はパッケージング、つまり建物、内装、機器類がすべて組み合わさっての個性なのですから。だから最新作に似合わなくても、きっと80年代の映画にある音の再現には、あの頃の音の響きが感じられたのだと思います。

上映終了後には大きな拍手が起こりました。私もしました。ちょっとだけ感傷的な気分になりながら。

日劇閉館で思うこと、映画館にブランド価値はないのか?

振り返ると日本劇場には感謝の気持ちしかありません。

私が映画館にこだわりを持つキッカケになったのはこの映画館ですし、何より楽しい思い出(中にはちょっと寂しい思い出も)もたくさんもらいました。みなさんもそうだと思うのですが、映画館でみた作品は、映画の内容と共に、その時みた状況も大切な思い出となっていると思います。自分の状況、みた前後の時間の過ごし方、何よりその映画館での時間。だから映画館にはもっと個性があってよいと思うのです。シネコンは現在スクリーンごとにナンバーで館を呼んでいます。でもそれで人々の思い出に残るのでしょうか? 私にとって日本劇場、日劇東宝、日劇プラザはそれぞれ明確に違いがありました。だからもっと映画館の名前はブランドとして大切にして欲しかった。新規オープンするTOHOシネマズ日比谷は最新設備満載で私もオープンが待ち遠しいです。でも、日本劇場だけではなく、スカラ座も、みゆき座も、日比谷映画も、有楽座も、映画館だけではなく、名前ももうなくなってしまうなんて・・・。シネコンでも館名はあってよいと思うのです。まして日比谷・銀座地区です。何とかならなかったのかなあと思っています。

またこの最終興行もどこか熱がないことを寂しく思いました。前売り段階のチケットの売れ行きはそれほどよいとは言えなかったようです。これは一言で言えば、作品選定に魅力がなかったからです。日劇ならではの作品、日劇でないと楽しめない作品が欠けていたと思います。『コマンドー』『ダイ・ハード』『エイリアン2』『クリフハンガー』『ジュラシックパーク』『ロジャーラビット』・・・こういうラインナップで楽しみたかったです。

そして先日、日劇のあとがプラネタリウムなどになるという発表がありました。これにはちょっとがっかりしました。だったらせめて1つだけでも残すことはできなかったのでしょうか? というのもやりかた1つで形だけでも変えて「日本劇場」という歴史はつなげていけたと思うからです。アメリカのLAにはチャイニーズシアターという1927年にオープンした映画館があります。この映画館は現在も映画館として成立しています。スターの手形は観光名所ですし、名前がすでにブランドとなっています。伝統は守ることで価値が生まれる部分があるのです。実際日本劇場はブランクはあったものの有楽町マリオンになっても名前が残ったことで歴史は引き継がれたのです。だからここまでのブランドになったのだと思います。今回の日本劇場の閉館は時代の流れで致し方ない部分はあると思っていますが、あまりに映画館の価値を大切にしない点を感じる部分があるのは否めず、本当にそれでよいのかな?という思いはあります。

だから私は今回どうしてもこの映画館の思い出をまとめずにはいられませんでした。

日本劇場、日劇東宝、日劇プラザの3館。そこに関わったすべてのスタッフさん。私と一緒の時間に過ごした観客の皆さん。そしてそこで上映された作品。本当に本当にありがとうございました。思い出をけっして忘れることなく、新しい映画ファンに機会があれば語っていきたいと思います。

(文:じんけし 2018.02.03記)